審核各種設計圖紙、主持新設備研發技術研討會、進行技術方案討論與調試……自1997年參加工作以來,肖軍一直堅守于工程機械裝備研發設計一線。

中交天和機械設備制造有限公司設計研發總院總工程師肖軍,從一個最基層的機械設計者,一步步成長為項目負責人,肖軍前后共負責、參與了100余臺盾構機的研發和設計。

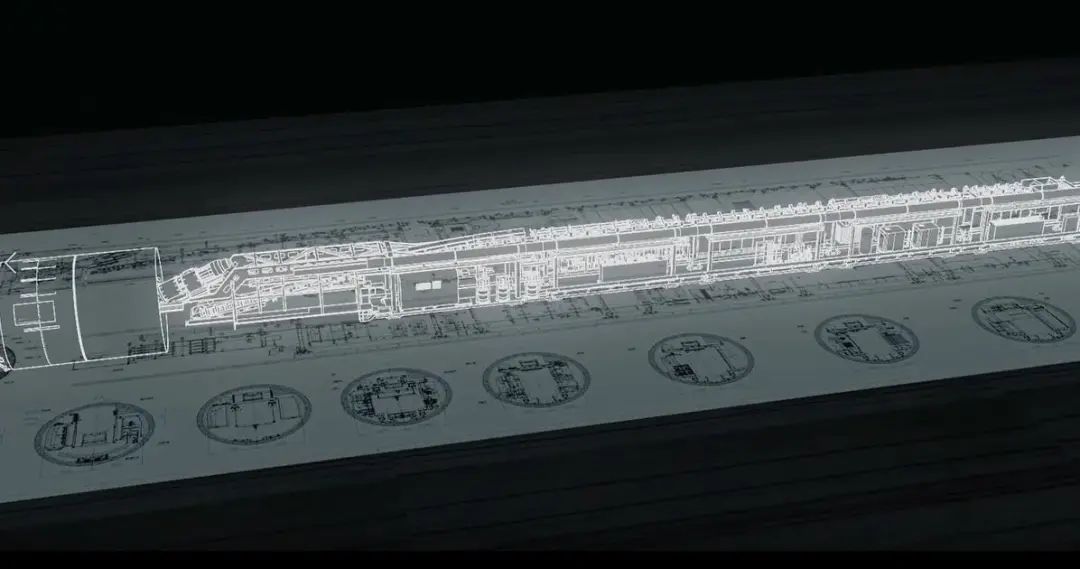

盾構機,是修地鐵、建隧道的“穿山甲”,也是提升施工效率、彰顯基建實力的“大國重器”。肖軍帶領團隊通過近五年的潛心研發、開拓創新,成功攻克“卡脖子”技術難題,讓中國制造的盾構機在激烈的市場競爭中占據一席之地。

在建設成都軌道交通17號線時,需要投入20多臺9米級的盾構機。接到這項任務后,中交天和需在2年內完成全部盾構機的設計、制造、組裝、調試和交付工作。就在距設備交貨期僅剩6個月的時候,外國廠商提供的關鍵核心部件——主承軸密封突發斷供,直接導致工程建設一度停滯。

工期不等人。肖軍第一時間聯絡到國內相關廠商,不分晝夜地討論方案、研究材料、反復做實驗,不斷優化部件結構,僅用了4個月便成功研發出該部件的國產替代件,有力打破了依賴進口的“魔咒”。

這些年來,肖軍先后參與了多項省部級重點科研項目,并在交通部西部交通建設科技項目“復雜地質條件下水下大斷面盾構隧道建設關鍵技術研究”中擔任重要技術負責人,對我國打破國外的技術壟斷發揮了重要作用,并因此榮獲2014年度中國機械工業科學技術獎一等獎。

最近,肖軍參與設計了珠海興業快線南段工程建設直徑達15.76米的泥水平衡盾構機——“興業號”,創新采用了同步掘進拼裝、刀具全狀態監測等技術,達到了國內外同類裝備最高水平,國產化率達98%以上。

“工匠精神”鑄就“大國重器”,25年來,肖軍兢兢業業,不放過每一個技術難題。艱難方顯勇毅,磨礪始得玉成。近年來,常熟市作為國家首批創新型縣市和省科技綜改試點市,搶抓機遇、率先突破,一批又一批技術人才、行業“領頭雁”在自己崗位上盡職盡責、默默奉獻。“工匠精神不僅僅是‘制造業之魂’,更應該成為一種普遍的價值取向,我會努力做個好‘匠人’。”肖軍認真地說道。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”