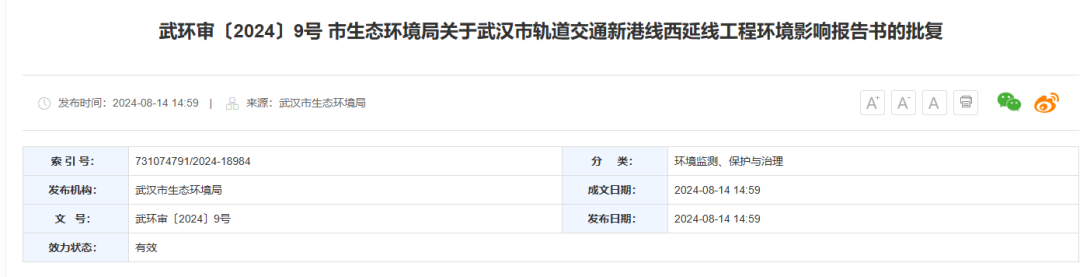

武漢地鐵集團有限公司:

你公司委托中鐵第四勘察設計院集團有限公司編制的《武漢市軌道交通新港線西延線工程環境影響報告書》(以下簡稱《報告書》)已收悉。經研究,現批復如下。

一、武漢市軌道交通新港線西延線工程(項目代碼:2207-420100-04-01-725671),涉及江岸區、江漢區、武昌區、青山區、洪山區等5個行政區,該工程線路自新港線工業四路站(不含)至漢口火車站,全長19.01公里,均為地下線,設車站8座(詳見《報告書》)。該工程建設符合《武漢市城市軌道交通第四期建設規劃調整(2019-2026年)》,工程建設符合該規劃環境影響報告書及審查意見要求,在全面落實《報告書》提出的各項生態保護及污染防治措施后,環境不利影響能夠得到一定的緩解或控制。我局同意你公司按照《報告書》所列建設項目的性質、規模、地點及擬采取的環境保護措施實施。

二、同意《報告書》采用的評價標準,該《報告書》可作為項目環保設計和環境管理依據。

三、工程建設和運營中,你公司應重點做好以下環保工作:

(一)加強施工期環境管理和污染防治。結合工程沿線敏感點分布,進一步優化施工場地布設、施工方案及施工時段,嚴格落實施工期各項污染防治措施。施工廢水經預處理達標回用或排入市政污水管網,強化施工期揚塵綜合管控,采取減振降噪等措施減輕施工噪聲影響,妥善處理工程棄土、建筑垃圾等施工期固體廢物,防止施工污水、揚塵、噪聲、振動、固體廢物等污染周邊環境。

工程以隧道形式下穿余家頭水廠飲用水水源一級保護區,施工過程中應加強環境管理和監督,采取有效措施,避免施工廢水、固體廢物等對飲用水源水質造成不利影響。涉及湖北省生態保護紅線、武漢市基本生態控制線、省級文物保護單位的工程內容應在該段工程開工前根據法律法規和政策要求履行相關手續,否則不得在相關區域動工建設。

加強施工期沿線生態環境保護,減少對臨時用地、作業區周圍植被的損壞,施工結束后及時對施工場地、臨時堆土場等施工影響區域生態環境予以恢復。

(二)強化環境振動及噪聲污染防治。合理選用低噪設備,優化風亭及排風口、冷卻塔等選址和布局,落實風亭消聲降噪、軌道減振等防治措施,確保沿線環境敏感點的聲環境、振動環境達到相關標準要求。

加強對沿線環境振動的跟蹤監測,并根據監測結果及時增補和完善防治措施,防止對沿線居民正常生產、生活造成不良影響。

你公司應配合相關部門做好軌道交通沿線用地控制,根據《報告書》提出的控制要求,在地鐵沿線、車站風亭、冷卻塔等噪聲和振動防護距離范圍內,不宜規劃建設住宅、學校、醫院等噪聲和振動敏感建筑物。你公司一旦發現不符合規劃控制要求的行為,應及時向所屬區人民政府及其相關部門反映。

(三)落實廢水治理措施。車站產生的生活污水經化糞池處理,達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)三級標準后,通過市政污水管網排入城鎮污水處理廠進一步處理。

(四)做好大氣污染防治。合理設置風亭位置和排風口朝向,強化風亭異味防治措施,減輕對周邊環境的不利影響。

(五)加強固體廢物管理。車站候車旅客及工作人員產生生活垃圾經分類收集后,交環衛部門清運。

(六)在工程建設和運營過程中,你公司應建立暢通的公眾參與平臺,妥善處理各類信訪投訴,及時解決公眾提出的環境問題,滿足公眾合理的環境保護訴求,維護公眾合法權益。

四、工程實施過程中應嚴格執行環保設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的環境保護“三同時”制度,全面落實《報告書》中提出的各項污染防治措施。工程建成后,你公司應按照《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》規定的程序和標準,組織對配套建設的環境保護設施進行驗收,編制驗收報告,公開相關信息,接受社會監督,同時向轄區生態環境部門報送相關信息并接受監督檢查,按程序開展驗收并提出驗收意見,工程經驗收合格后方可正式投入運行。驗收報告公示期滿后5個工作日內,你公司應當登錄全國建設項目竣工環境保護驗收信息平臺,填報建設項目基本信息、環境保護設施驗收情況等相關信息。

工程建設、運行期間的環境監督管理工作由市生態環境局江岸區、江漢區、武昌區、青山區、洪山區分局負責,市生態環境綜合執法支隊負責督查。

若本批復自生效之日起5年后工程方開工建設,其環境影響評價文件應報我局重新審核;如工程性質、規模、地點和污染防治措施發生重大變動,應重新報批環境影響評價文件。

武漢市生態環境局

2024年8月14日

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”