繼國內首例“頂進節段法”最終接頭順利完成安裝后,9月29日,大連灣海底隧道順利貫通。

大連灣海底隧道建設工程全長約5.1km,海底沉管段全長3035m,共安裝18節大型沉管。單節標準沉管長180m,寬33.4m,高9.7m,重約60000t,是中國北方第一條建造于寒冷海洋環境的大型沉管法隧道,主體結構的設計使用年限為100年。

作為海底隧道段和陸上現澆段的過渡結構,最終接頭是項目的關鍵核心技術。

點擊鏈接,了解最終接頭:微知識 | 實現沉管隧道“深海之吻”的最終接頭

本項目首次采用“頂進節段法”最終接頭,巧妙解決了海上沉管段與陸上現澆段之間的銜接,可實現干作業,加快施工進度,為同類工程首創。該最終接頭由上海市隧道工程軌道交通設計研究院設計,中交第一航務工程局有限公司施工。

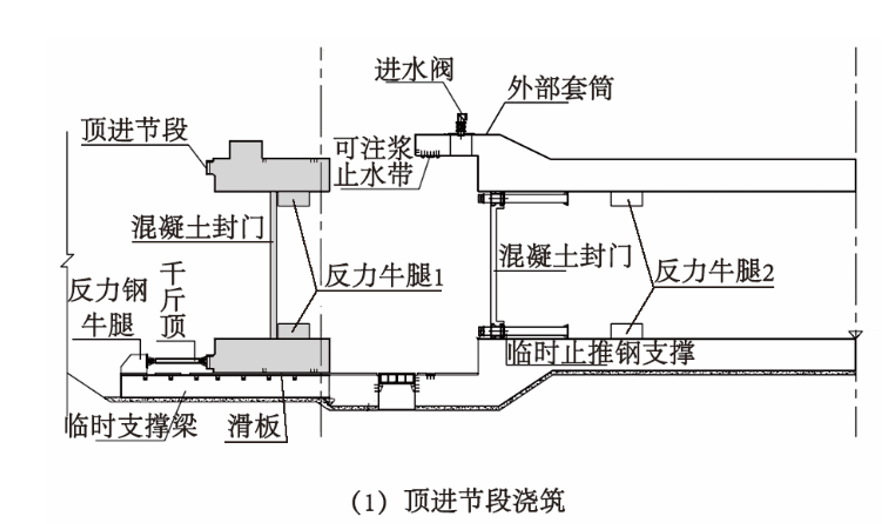

最終接頭由外部套筒、頂進節段、止水構造、頂推系統及鎖定構造、后澆帶構成,結構尺寸為長25m,寬36.23m,高12.7m,行車孔凈空6.9m。頂進節段長5.75m,寬34.05m,高10.05m,重約2500t。如果把最終接頭比作一個萬噸級“抽屜”,頂進節段就是抽屜屜身,初始位于外部套筒內,通過外部套筒內的4臺最大頂力約300t的千斤頂將“抽屜”推出,最終實現與E18管節的對接。

自2018年7月起,先后完成了在無水環境下模擬最終接頭的頂推、回拉、監測及控制等施工全過程模型試驗和止水帶水密性試驗,檢驗了止水帶止水效果、預埋件加工精度、壓件的壓固效果,經過驗證可以滿足大連灣海底隧道最終接頭實際工況要求。

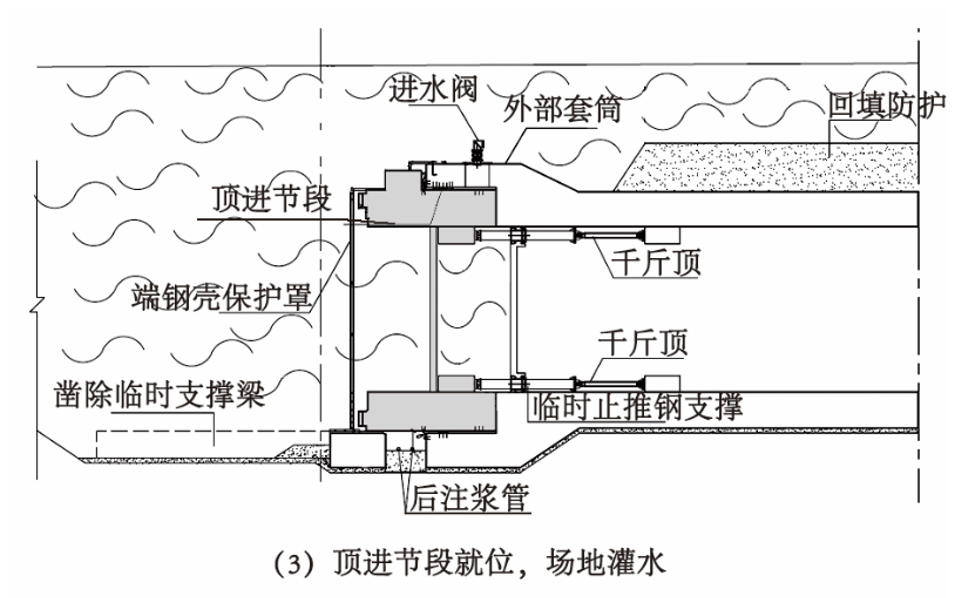

9月9日9時,頂推施工正式開始。在經過距離頂推、頂壓排水、水力壓接等工序后,于當天17時56分順利完成與E18管節的對接,頂推距離1.26m。經貫通測量,最終接頭安裝精度符合設計及驗評標準。

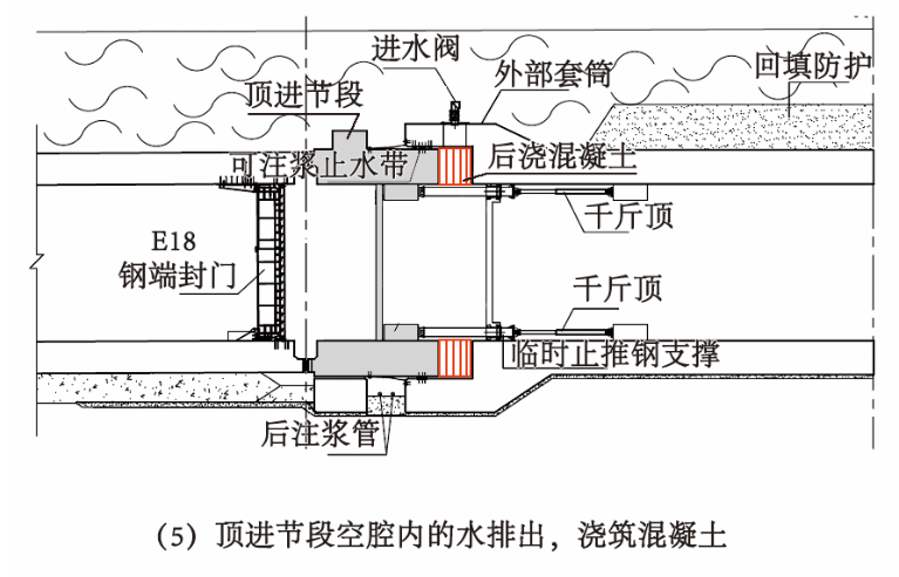

最終接頭頂推安裝后,外部套筒與頂進節段間的空腔抽排水,啟動最終接頭后澆帶施工。針對作業空間狹窄問題,項目團隊通過模擬試驗驗證通道運載能力,提前調配材料設備,最大限度降低對于鋼筋、模板等運輸影響;面對無法拆除鋼支撐的施工作業工況,采用預制鋼支撐保護罩并包裹棉被土工布進行全方位防護,避免在后澆帶作業期間對鋼支撐產生影響;后澆帶混凝土質量要求高,根據大連市建筑工程質量檢測中心標準優化自密實補償收縮混凝土配合比進行作業,并提前試拌驗證其工作性能;通過模擬預制塊澆筑實驗數據及類似工程經驗進行注漿壓力速率等參數確認,預埋注漿管進行后注漿,通過觀察預埋排氣管反漿情況進行注漿效果確認。

最終接頭成功安裝,驗證了“頂進節段法”工藝方案可行性。按計劃,大連灣海底隧道和光明路延伸工程

海底隧道段預計明年全線通車。

通車后,將為大連新增一條縱貫南北的快速通道,有效改善大連市日益擁堵的城市交通生態,對大連實現城市功能優化,推動大連灣兩岸一體化建設和社會經濟發展具有重要意義。

內容整理自網絡

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”