隨著城市空間形態(tài)基本成型、核心城市能級提升,大城市區(qū)域發(fā)展進入更高階段:形成核心城市與外圍城市經(jīng)濟活動頻繁、交通聯(lián)系緊密的都市圈。在《上海市城市總體規(guī)劃(2016—2040)》(以下簡稱“上海2040”)及其他大城市總體規(guī)劃編制過程中,針對城市核心區(qū)及集中建設區(qū)、外圍城鎮(zhèn)密集區(qū)、圍繞中心城環(huán)狀新城生長區(qū)等不同空間尺度范圍,如何構(gòu)筑公交優(yōu)先的多層次、多模式交通體系,提高骨干交通網(wǎng)絡對空間體系優(yōu)化的引導能力,成為總體規(guī)劃編制的重點與焦點問題,并寄主要期望于軌道交通系統(tǒng)對空間發(fā)展的重塑作用。筆者從設施布局及服務能力與城鎮(zhèn)空間的現(xiàn)狀、形成過程和問題分析著手,解析空間與交通的互動規(guī)律,以服務時間約束條件下不同空間尺度與多層次軌道交通網(wǎng)絡的匹配為核心,提出上海市區(qū)、市域、都市圈多層次軌道交通系統(tǒng)優(yōu)化設計思路。

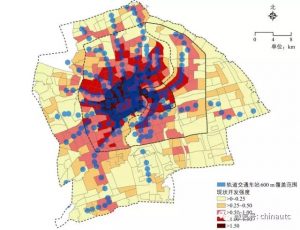

2013 年上海市集中建設區(qū)軌道交通車站600m覆蓋范圍與開發(fā)強度

軌道交通網(wǎng)絡問題識別

中心放射型網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),布局不均衡

在上海市中心城及周邊形成約1250km2的集中建設區(qū)范圍,軌道交通呈現(xiàn)內(nèi)密外疏、中心放射的線網(wǎng)格局。沿主要道路布設軌道交通線路的布局模式,雖然實現(xiàn)了每條線路盡可能覆蓋更多地區(qū)的規(guī)劃意圖,但是線路間不得不以單點換乘的形式銜接,加劇了車站客流集散、換乘壓力。尤其是多線相交形成的大型樞紐,日均換乘量高逾30萬人次。部分軌道交通線路客流服務能力不僅受限于運能、也受制于車站容量及高峰時段高客流的安全要求。

功能層次單一,外圍地區(qū)可達性低

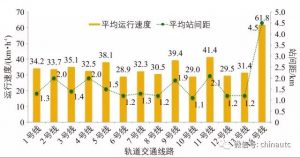

2001年,《上海市城市軌道交通系統(tǒng)規(guī)劃》提出市域快速軌道交通線(R)、市區(qū)地鐵線(M)、市區(qū)輕軌線(L)3個功能層次,但建設實施未能體現(xiàn)線路功能差異,也未將服務城市功能的鐵路納入網(wǎng)絡規(guī)劃一并考慮。例如,規(guī)劃軌道交通2號線(R)采用80km/h標準設計,實際運營速度僅為35km/h,全程64km,耗時87min。將鐵路金山支線納入城市軌道交通服務范疇之后,除市域鐵路金山支線和軌道交通16號線(至臨港)外,聯(lián)系新城與中心城的R線由于車站設置過多且站站停的運營方式,與市區(qū)M線的站間距、運行速度差異不大(見下圖)。導致R線對郊區(qū)城鎮(zhèn)及外圍地區(qū)服務時效性低、對于疏解中心城功能和支持新城發(fā)展的作用無法達到預期。

上海市現(xiàn)狀軌道交通線路平均運行速度和站間距

通道預留不充分,運力及速度雙重受限

位于上海市南北、東西向發(fā)展軸的地鐵1,2號線日均客運量超過180萬人次、日均客運強度超過3萬人次/km。上海市與中國其他超大城市面臨同樣的問題:由于集中建設區(qū)延綿與核心區(qū)高密度開發(fā),主要交通軸帶的客流強度均可能超過一條地鐵線路的設計運力。地下道路、綜合管廊、高層建筑樁基等不僅與新建軌道交通線路爭奪地下空間資源,也成為調(diào)整軌道交通網(wǎng)絡布局的瓶頸和障礙。若在規(guī)劃初期缺乏預見而沒有預留較寬通道和多線路建設空間,則可能造成一條軌道交通線路無法兼顧時效與運力的結(jié)果。上海市已建成4條R線(軌道交通1,2,9,11號線)均存在這一缺陷。未來規(guī)劃將面臨兩難抉擇:是調(diào)整對服務區(qū)域的規(guī)劃發(fā)展預期,還是選擇深層地下線路敷設方式?前者影響土地使用規(guī)劃,后者會增加投資和安全風險。

空間拓展的公共交通可達性

在上海市城市發(fā)展確定的空間格局與范圍內(nèi),軌道交通網(wǎng)絡建設未能實現(xiàn)規(guī)劃意圖。突出問題是軌道交通網(wǎng)絡不能有效服務于更大尺度的期望發(fā)展地區(qū),表現(xiàn)為軌道交通因出行時長增加而喪失吸引力。空間尺度與交通可達性失配是導致上述3個方面問題的根本原因。

回顧上海市發(fā)展歷程可以發(fā)現(xiàn),城市空間拓展與公共交通可達性的提升息息相關。20世紀90年代前,上海市以公共汽車和機動車為主,其運行速度約為15km/h,絕大多數(shù)公共交通出行時間小于1h。城市活動范圍局限于以外灘、人民廣場為中心的7.5km半徑范圍內(nèi)。20世紀90年代以來,軌道交通和快速路將機動化交通的速度提高至30~40km/h,城市空間范圍快速擴張,中心城(外環(huán)以內(nèi))面積約660km2,等效半徑約15km,地鐵車站600m覆蓋范圍約占城區(qū)面積的1/3,以軌道交通為主體的公共交通出行仍不超過1h。近年,隨著中心城的延綿發(fā)展以及與近郊新城的融合發(fā)展,形成了約1250km2的集中建設區(qū),等效半徑達25~30km(見下圖)。由于公共交通發(fā)展的欠缺,個體機動化出行比例上升,不得不增加新的道路設施以緩解擁堵。面向未來,上海市多軸多層多核空間布局目標要求更便捷的公共交通模式來支撐。

上海市域不同活動半徑空間布局示意

上海市亟須在集中建設區(qū)重構(gòu)覆蓋更廣、效率更高的軌道交通網(wǎng)絡,同時在更大空間范圍內(nèi)構(gòu)建城市—城際一體化軌道交通網(wǎng)絡,使之有能力統(tǒng)籌50~60km市域活動半徑、100~150km都市圈經(jīng)濟一體化活動半徑范圍的協(xié)調(diào)發(fā)展,為全球城市的發(fā)展定位奠定基礎。

空間與交通的互動規(guī)律

城市可拓展空間和經(jīng)濟活動范圍不僅受制于地理環(huán)境,更受到交通可達性的直接約束:度量城市空間尺度的標尺不是距離而是時間。城市空間與交通網(wǎng)絡相互作用的基本規(guī)律主要體現(xiàn)在4個方面:出行時間約束活動空間、時間預算決定空間形態(tài)、新城發(fā)展依賴區(qū)域格局,以及交通設施引導空間拓展方向。

出行時間約束活動空間

美國著名新馬克思主義地理學家大衛(wèi)?哈維(David Harvey)提出了時空壓縮(Compression of Time and Space)理論:交通技術革新促使城市內(nèi)部、城市與城市之間的交通時間縮短,使得人們可以在既定時間內(nèi)到達更遠的地方。在空間語境下,交通系統(tǒng)運行速度的提升,使人的空間活動范圍得以擴展而支持城市空間尺度的大幅增加。反之,無論傳統(tǒng)概念上城市延綿還是突破行政管轄范圍的都市圈形成,交通系統(tǒng)均需要滿足一定的目標速度,為居民提供可接受的移動時間,即出行時間預算(Travel Time Budget)。城市與城市活動的空間尺度對于交通可達性具有極強的依賴關系,即不同城市、不同發(fā)展階段居民平均日出行時間基本穩(wěn)定,但城市空間可拓展尺度會隨著交通系統(tǒng)技術變革、特別是骨干交通方式的能力提高而增長。

一小時軌道交通出行時空網(wǎng)絡

盡管超大城市無法在局部區(qū)域?qū)崿F(xiàn)職住平衡,但由于骨干交通系統(tǒng)特別是軌道交通網(wǎng)絡支持,上海市居民全天出行時間(見下表)并未隨城市空間拓展而同步增長。

2010—2015 年北京市交通各行業(yè)能耗

一小時是不同空間尺度滿足主要活動的基本時間要求。這種可達性要求將決定都市圈不同空間尺度所適應的軌道交通模式及功能定位(見下圖)。上海市中心城軌道交通運行速度35~40km/h,可實現(xiàn)15km半徑范圍一小時可達。這也是國內(nèi)外大城市中心城面積集中于600~800km2的原因之一。當需要支撐集中建設區(qū)擴大或中心城與市域新城之間緊密的經(jīng)濟活動及部分通勤交通聯(lián)系時,選擇運行速度60~80km/h的快速軌道交通或市郊鐵路,仍然能夠在60km半徑范圍內(nèi)實現(xiàn)一小時可達。對都市圈100~150km半徑范圍典型的中心城—新城—新市鎮(zhèn)圈層結(jié)構(gòu),其緊密的商務、商業(yè)聯(lián)系,要求出行能當日往返并保證有效停留時間,可接受的門到門出行時間期望小于2h,則利用城際鐵路、高速鐵路等方式站到站出行時間以一小時為宜。

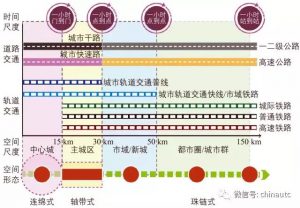

基于一小時定律的軌道交通與空間尺度對應關系

一小時城市通勤圈

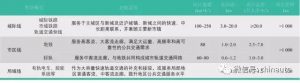

城市的基本功能是滿足人的日常工作和生活,城市居民日常活動在時間上呈現(xiàn)周期性、在空間上呈現(xiàn)規(guī)律性,并主要受通勤時間約束。相關文獻通過國內(nèi)外多個城市的居民OD調(diào)查數(shù)據(jù)驗證了出行時耗的相對穩(wěn)定性。以一天為基本單元,用于交通的時間一般穩(wěn)定在1.0~1.3h(見下圖)。由于活動的多樣性和多尺度、可選擇出行方式的多樣性,人們往往傾向于選擇快速而準時的交通工具,通過活動范圍的擴大以獲取更多的機會或收益,但一小時通勤圈的約束卻很難被突破。

不同人口規(guī)模城市的日均出行時耗

交通網(wǎng)絡支持城市建設用地的成倍拓展。上海市“一主四副”城市中心的一小時軌道交通可達范圍已突破外環(huán)線框定的中心城范圍(見下圖)。基于手機信令數(shù)據(jù)的分析也表明上海市中心城居民的通勤圈已延伸至集中建設區(qū),城市日常活動范圍已接近30km半徑。但即使在活動(出行次數(shù))更加頻繁的情況下,居民一天用于出行的總時間變化不大。1995—2014年居民平均出行距離由4.6km增至6.9km,僅2004—2014年城市建設用地總量增長就超過30%,同期居民日均出行時耗增加不到5%,中心城居民平均通勤出行時耗也穩(wěn)定在40~43min。

上海市城市中心一小時軌道交通可達范圍

一小時城市群或都市圈

城市群具有城鎮(zhèn)密集、聯(lián)系便捷的特點,城市功能有一定的互補性,如重要交通樞紐的共享、產(chǎn)業(yè)集群、共用金融中心及口岸等。這使得城市之間不僅要求交通服務便捷可達、運力充裕,而且對多樣性、可靠度及質(zhì)量提出更高要求。城市群的交通聯(lián)系尺度是利用大眾化運輸工具當日往返、并具有有效的停留時間,一般單程點到點2h為宜、不超過3h。城市群交通系統(tǒng)的典型特征是網(wǎng)絡化、多模式、多線路,對于調(diào)節(jié)城市功能以形成規(guī)模經(jīng)濟具有支撐作用。

都市圈是城市群的一種特殊形態(tài),具有首位度高的強核心城市。都市圈由多個功能城市組成,與核心城市形成功能互補,大多也具有行政隸屬關系,但并不完全受行政區(qū)劃限定。例如,上海都市圈以上海市中心城為核心,不僅包括嘉定、青浦、松江等上海市所轄新城與新市鎮(zhèn),集中城市化區(qū)域已延續(xù)至昆山、太倉,緊密經(jīng)濟、交通聯(lián)系區(qū)域延伸至無錫、嘉興等。因此都市圈交通在空間上具有典型的輻射(向心)特征,使得其交通強度遠大于一般城市之間。都市圈交通是城市交通的外溢,是城市功能在更大范圍內(nèi)組織的必然結(jié)果,也是追求經(jīng)濟活動規(guī)模化和規(guī)模效益的結(jié)果。都市圈交通的典型特征是通勤交通突破城市邊界至城市延綿區(qū)域,出現(xiàn)點對點式高密度交通,如上海安亭—昆山花橋,上海市地鐵11號線便延至花橋。

長三角城市群已經(jīng)邁入高速鐵路時代,上海與南京、杭州等長三角中心城市實現(xiàn)了一小時站到站高速鐵路出行,若計入城市內(nèi)部交通集散、等候等時間,單程出行時間約為2~3h,可以實現(xiàn)一天商務、訪友等活動的有效組織。滬寧、滬杭發(fā)展軸已形成了城市延綿帶,上海市中心城—新城—臨滬新市鎮(zhèn)已經(jīng)構(gòu)成上海大都市圈基本格局。

時間預算約束空間形態(tài)

出行時間預算對空間形態(tài)的約束在不同區(qū)域具有不同作用模式。對于高密度城市核心區(qū),用地約束和環(huán)境約束都指向更集約、更低碳并能提供足夠運力的公共交通,對上海這樣的超大城市則意味著以大運量軌道交通為主體滿足居民出行時間要求。對于中心城延綿區(qū),由于城市開發(fā)強度和軌道交通網(wǎng)絡密度遞減,只有軌道交通沿線才具備良好的可達性,同時要求人口、就業(yè)崗位集聚度以確保基礎設施投入與長期運營效益。在都市圈范圍內(nèi),以更高運送速度的軌道交通線路服務更大空間,以站為核顯然具有更高的交通服務效率與效益。不同類型軌道交通的運行速度和客運能力與空間形態(tài)有不同的對應關系(見下圖)。本質(zhì)上,時空適配以可達性為基本度量,通過不同交通方式以及軌道交通制式、站間距、營運模式等的配合,保證期望服務區(qū)域與交通服務水平的適配性。

多層次軌道交通與多尺度空間的對應關系

基于現(xiàn)狀軌道交通的運行速度和接駁時間,一小時出行時間支持上海市約1250km2集中建設區(qū)的核—軸形態(tài):城市軌道交通基本成網(wǎng)的15~20km半徑中心城范圍,沿主要放射狀軌道交通線路服務的方向,在15~30km圈層生長出與中心城聯(lián)系緊密的片區(qū)、組團,如北部寶山、西南閔行部分地區(qū)和虹橋地區(qū)。

高速公路成網(wǎng)與城際鐵路增加了上海市一小時站到站可達的城市數(shù)量與范圍,形成珠鏈式、網(wǎng)絡化城鎮(zhèn)空間形態(tài)。90~120min門到門范圍不僅覆蓋蘇州、嘉興等城市,還包括無錫并將延伸至南通、寧波等距離上海市中心60~150km的城市帶(見下圖)。

以上海市人民廣場為中心的區(qū)域公路、鐵路可達性

3

新城發(fā)展依賴區(qū)域格局

交通系統(tǒng)的支撐、引導固然對城鎮(zhèn)空間布局起到非常重要的作用,但城鎮(zhèn)發(fā)展特別是都市圈次級城市的發(fā)展,不完全依賴于城鎮(zhèn)行政等級和既有基礎,也不僅僅取決于與核心城市的相對交通區(qū)位。城鎮(zhèn)節(jié)點發(fā)育與地區(qū)城鎮(zhèn)體系發(fā)展和綜合運輸廊道整體格局相關,是核心城市與大區(qū)域發(fā)展對都市圈內(nèi)各類城鎮(zhèn)節(jié)點共同作用的過程。

上海1999版總規(guī)確定1個中心城、9個依托郊區(qū)(縣)行政中心所在地發(fā)展新城的格局,每個新城規(guī)劃人口為50~80萬人。由于區(qū)位特征、與中心城的交通可達性以及與區(qū)域主要發(fā)展軸帶、外部城市的相對關系,新城呈現(xiàn)出3種截然不同的發(fā)展態(tài)勢。

1)近距離吞沒的新城。

原規(guī)劃的寶山、閔行新城處于上海市沿黃浦江的南北發(fā)展主軸上、距中心城15~30km,均有2條軌道交通線聯(lián)系。沿線開發(fā)了大量居住區(qū)、形成了與中心城互補的功能,其與中心城之間的出行占出行總量的比例均超過1/3。有限的空間距離和一小時可達的便捷交通,使得新城逐步被吞沒在中心城軸帶拓展范圍內(nèi),演變成為中心城的組成部分。

2)借勢壯大的新城。

嘉定、青浦、松江3個新城分別位于滬寧、滬杭、滬湖經(jīng)濟發(fā)展軸帶上,與上海市中心相距30~40km。3個新城通過軌道交通、高速公路等多種交通方式連接中心城和長三角地區(qū),其區(qū)位既處于交通走廊,能與核心城市保持一小時便捷聯(lián)系,又不與相鄰城區(qū)延綿發(fā)展產(chǎn)生大量通勤交通。新城與中心城之間的出行占出行總量的比例不超過10%。新城逐漸完善的生活服務、教學、醫(yī)療等功能,不僅支持城市相對獨立運行,還承載了上海市中心城對長三角區(qū)域的部分服務功能。無論城市規(guī)模、功能還是交通連接,上海市域內(nèi)處于重要交通走廊上的新城已經(jīng)發(fā)育成為相對獨立于中心城、在區(qū)域城鎮(zhèn)網(wǎng)絡中起重要作用的節(jié)點城市,不受市轄區(qū)性質(zhì)桎梏而僅停留在衛(wèi)星城水平。同樣,處于未來沿海大通道連接杭州灣兩岸交通軸帶上的臨港、南橋2個新城,與中心城有1.0~1.3h出行時距。雖然規(guī)模、功能尚未達到規(guī)劃預期目標,但臨港新城作為上海市面向國際的樞紐門戶,南橋作為杭州灣發(fā)展軸帶上的節(jié)點,均具備發(fā)展成為獨立新城的潛力。

3)承擔地區(qū)服務功能的新城。

金山濱海地區(qū)和崇明城橋地區(qū)是上海1999版總規(guī)確定的2個新城,距離中心城約60km、但偏離長三角主要發(fā)展軸帶。盡管仍然需要加強人口集聚和公共服務設施建設、提升產(chǎn)業(yè)能級,但發(fā)展規(guī)模、整體水平與第二類新城已經(jīng)拉開距離,功能定位更多是服務周邊區(qū)域、而非長三角區(qū)域發(fā)展中兼具集聚—輻射—轉(zhuǎn)換功能的節(jié)點城市。

都市圈城鎮(zhèn)空間布局和各個等級城鎮(zhèn)節(jié)點的發(fā)育,是局部依賴整體的關系,即區(qū)位、連接核心城市和臨近城市的交通便捷性,對區(qū)域次級城市的發(fā)展共同起作用。上海1999版總規(guī)中9個新城不同的發(fā)展現(xiàn)狀實際上也體現(xiàn)了交通時空效應與城鎮(zhèn)空間形態(tài)相互作用的內(nèi)在規(guī)律。

交通設施引導空間拓展方向

空間活動衍生交通需求,交通設施同樣作用于城市空間的拓展與優(yōu)化。在上海這類超大、特大城市發(fā)展過程中,通過軌道交通對周邊地區(qū)提供高效能的交通服務,促進人口、就業(yè)崗位沿軌道交通線路集聚,鼓勵用地混合布局和高效開發(fā),塑造城市發(fā)展軸帶、引導城市增長的方向,成為改變城市格局、增長形態(tài)最重要的力量。建軌道交通就是建城市在許多城市生長過程中不斷被驗證。這種沿軸帶的職住平衡、圍繞車站的生活圈構(gòu)建,對于出行距離的增長控制并非效果最優(yōu),但對于鼓勵軌道交通使用、提高通勤的公共交通分擔率并且控制出行時間的增長相當有效。上海市軌道交通1,2,3號線是最早建成的線路,投運近20年,不僅強化了中心城清晰的東西、南北向發(fā)展軸,而且軌道交通直接服務的區(qū)域也成為開發(fā)強度最高的區(qū)域。

“上海 2040”:空間與交通協(xié)同優(yōu)化

“上海2040”的城市發(fā)展愿景及目標是成為卓越的全球城市——令人向往的創(chuàng)新之城、人文之城、生態(tài)之城。建設更具活力的繁榮創(chuàng)新之城,必須堅持公共交通主導戰(zhàn)略,強化便捷高效的綜合交通支撐,支持更開放的國際樞紐門戶建設,提高交通服務品質(zhì)。建設更富魅力的幸福人文之城,以城市更新和公共交通提升結(jié)合構(gòu)建TOD社區(qū),城區(qū)全路網(wǎng)密度提高至8km/km,營造良好的步行和自行車交通環(huán)境與街道品質(zhì)。建設更可持續(xù)的韌性生態(tài)之城,必須加強公共交通對城市空間優(yōu)化的引導作用,促進職住空間匹配,實施主動交通需求管理,鼓勵公共交通、自行車等綠色低碳出行方式,綠色交通出行比例由現(xiàn)狀76%提高至85%以上。

區(qū)域空間層次與軌道交通網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)

上海市和長三角區(qū)域城鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)歷了國(省)道、高速公路支撐發(fā)展階段,已邁進高速鐵路引領發(fā)展時代。高速鐵路大大縮短了城市間的時間距離,城際間站到站時間接近甚至低于城市內(nèi)門到門時間。而城鎮(zhèn)空間優(yōu)化又不得不依賴更多樣化的軌道交通改善出行的快捷性和便捷度,因此基于都市圈范圍的多層次軌道交通網(wǎng)絡成為最新的上海市綜合交通體系規(guī)劃的重點。

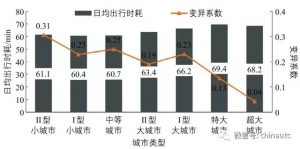

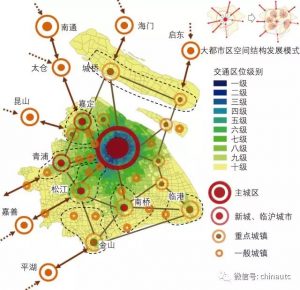

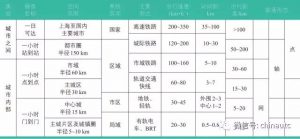

基于多中心、網(wǎng)絡化的上海市域及近滬地區(qū)空間形態(tài)布局(見下圖),一小時出行可達的上海都市圈將形成4個空間層次。以可靠的出行時間為綜合交通網(wǎng)絡構(gòu)建目標,選擇各層次的軌道交通模式(見下表)。

上海市域及近滬地區(qū)的空間形態(tài)示意

多層次軌道交通與多尺度空間的適配指標

1)15km核心功能區(qū)。

集中高密度發(fā)展的上海市中心城,人口密度1.5~1.8萬人/km,通過線路加密完善以地鐵、輕軌為主體的城區(qū)軌道交通網(wǎng)絡,實現(xiàn)85%就業(yè)人員門到門公共交通通勤出行時耗小于60min。

2)15~30km主城片區(qū)。

接壤核心功能區(qū)發(fā)展軸帶上的虹橋、川沙、寶山、閔行等4個集中建設區(qū),與中心城共同構(gòu)成上海市主城區(qū),面積約1150km2,規(guī)劃人口約1400萬人。沿軸帶方向規(guī)劃軌道交通快線、提高重要節(jié)點之間的可達性,貫穿主要客運樞紐、就業(yè)中心、重要功能區(qū)等,建設快線+普線復合軌道交通走廊。

3)30~60km市域新城發(fā)展帶。

沿滬寧、滬杭等區(qū)域發(fā)展廊道培育新城、強化新市鎮(zhèn)發(fā)展,服務區(qū)域由市域6340km2拓展至近滬地區(qū)1.2~1.5萬km2范圍,服務人口約3500萬人。以新城為中心組織城鎮(zhèn)公共服務及通勤交通,控制通勤出行時耗在適宜范圍,即以公共交通出行時間不超過30~40min為目標形成若干城鎮(zhèn)圈,鼓勵本地職住平衡、服務共享。同時,規(guī)劃新城與中心城兼顧客運能力與服務水平的軌道交通線路,點到點出行時耗小于60min(樞紐之間小于40min)、容量能滿足通勤客流強度。由此,市域主要發(fā)展廊道需要構(gòu)建以市域鐵路、軌道交通快線為主導方式的軸向交通走廊,在新城、城鎮(zhèn)圈內(nèi)部構(gòu)建現(xiàn)代有軌電車局域軌道交通和BRT等中運量公共交通為主體的公共交通網(wǎng)絡。

4)60~150km都市圈。

以構(gòu)建便捷的一天商務圈為目標,規(guī)劃上海市與節(jié)點城市之間站到站出行時耗60min、全程出行時間90~120min的軌道交通網(wǎng)。在服務人口5000萬人、面積約3萬km2的都市圈范圍內(nèi),沿主要發(fā)展方向構(gòu)建多模式交通廊道,采用鐵路、城市軌道交通等各種模式,加強城市之間功能協(xié)調(diào),共同解決基礎設施建設統(tǒng)籌和網(wǎng)絡協(xié)同營運的問題。重點是城際鐵路樞紐布局與城市主要活動中心的空間配合、區(qū)域鐵路網(wǎng)絡與城市軌道交通網(wǎng)絡的銜接配合。

2

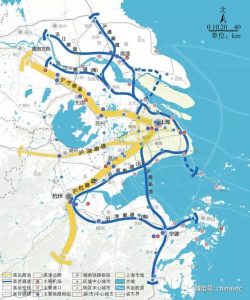

區(qū)域交通廊道與樞紐體系優(yōu)化

通過長三角區(qū)域城際交通走廊識別,確定上海市域5個方向、7條廊道綜合交通通道布局,連接長三角城際鐵路網(wǎng)和高速公路網(wǎng),建立樞紐型功能引領、網(wǎng)絡化設施支撐、多方式緊密銜接的交通網(wǎng)絡,引導城鎮(zhèn)空間布局優(yōu)化。

強化區(qū)域復合交通廊道支撐

以國家綜合運輸通道布局為基本構(gòu)架,規(guī)劃以高速鐵路、城際鐵路和高速公路為骨干,多種方式綜合支撐的區(qū)域城際交通網(wǎng)絡。在既有滬寧、滬杭2個方向、5條線路的鐵路通道和高速公路網(wǎng)絡基礎上,構(gòu)建上海都市圈高效、集約的城際交通模式,提升滬寧、滬杭、沿江、滬通、滬湖、沿灣、滬甬等7條區(qū)域綜合運輸走廊的服務效率、能級和可靠性,增加鐵路通道方向和載運能力。重點加強長三角城市群的城際交通服務,支撐上海沿海、沿江、滬寧合、滬杭金、滬湖等5個城市發(fā)展帶(見下圖)。強化南北兩翼對外通道,鐵路進入浦東地區(qū),并規(guī)劃向南跨越杭州灣、向北跨越長江口地區(qū)的公路、鐵路通道,實現(xiàn)與蘇州、無錫、嘉興、寧波、南通、湖州、常州等城市之間90~120min可達。

上海都市圈綜合交通廊道布局

完善對外客運樞紐體系

提升浦東綜合交通樞紐與虹橋綜合交通樞紐作為國際級、國家級樞紐的能級,依托區(qū)域城際鐵路、市域鐵路、軌道交通快線,完善銜接國家級樞紐的服務網(wǎng)絡。布局滬寧、滬杭交通主廊道上的區(qū)域級樞紐、形成都市圈樞紐體系,銜接城際—城市交通,提高各類功能中心對都市圈全域的服務便捷性,使上海全球城市核心功能不因受制于交通服務能力而局限于市域范圍。

“上海2040”布設3類客運樞紐規(guī)劃:國際(國家)級樞紐包括浦東綜合交通樞紐和虹橋綜合交通樞紐;區(qū)域級樞紐包括上海站和上海南站;城市級樞紐包括服務主城區(qū)的上海西、龍陽路、楊行等鐵路客站和軌道交通樞紐,以及服務城鎮(zhèn)圈的安亭北、松江南、南橋等鐵路客站。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現(xiàn)。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發(fā)揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規(guī)劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據(jù)我市路網(wǎng)的建設和變化,乘客人數(shù)的不斷調(diào)整,我們會常態(tài)化地進行客流分析,再結(jié)合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規(guī)劃需求。”