11月22日”2022年中國城市公共交通學術年會”在南京召開。中國土木工程學會城市公共交通分會副理事長,常州公交集團黨委副書記、總經理吳強應邀作了《實施成本規制方案 建立科學補貼機制——常州公交成本規制方案介紹》主題演講。

中國土木工程學會城市公共交通分會副理事長,常州公交集團黨委副書記、總經理吳強

一、常州公交簡介

常州市公共交通集團有限責任公司(以下簡稱“常州公交”)成立于1960年5月,是常州市區經營城市公交客運的國有企業,內設15個職能部門、6個基層單位,另有1個全資子公司、7個股份合作公司。截至2022年10月,職工4952人,公交線路292條,線路長度4441.4公里,運營車輛2063輛,公交場站144處,普通站點7007個、BRT站點76個。

近年來,常州市委、市政府高度重視城市公交發展,連續多年將城市公交服務項目納入政府為民辦實事項目和政府工作報告予以推進落實。2011年起,常州市建立起政府財政保障公交購車資金和低票價政策虧損的補貼機制,明確公共交通發展納入各級政府公共財政保障體系,列入年度財政預算,2011—2021年,常州市委、市政府累計投入公交財政補貼資金75.43億元,保障城市公交事業持續健康發展。在此背景下,常州公交在城區公交發展一體化、票制票價惠民化、公交運行快速化、公交車輛空調化的發展基礎上,實現了運營調度智能化、考核體系規范化、經營管理標準化,建立了質量、環境、職業健康安全和信息安全“四位一體”綜合管理體系。

二、財政補貼政策發展歷程

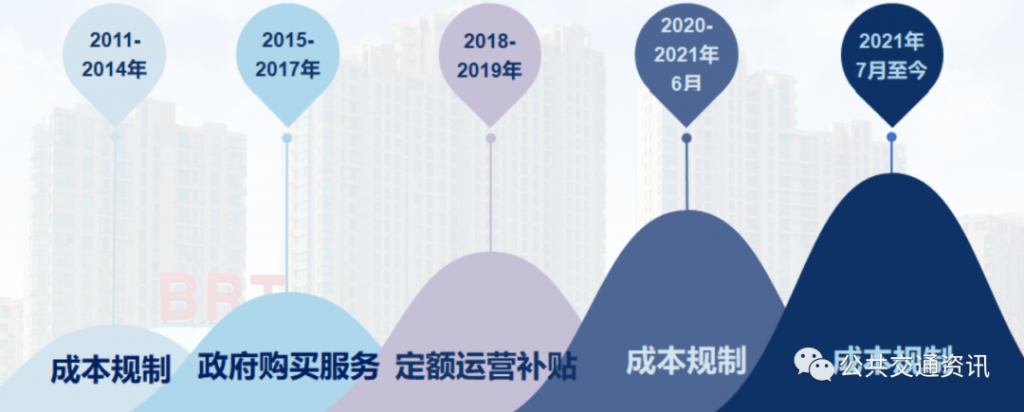

2007年,在常州市委、市政府的領導下,常州開啟了一場“公交革命”,其中主要措施之一就是降低票價,全面實行一元一票制,刷卡六折優惠。隨著票制票價惠民政策的不斷深入,常州公交的營業收入大幅下降,運營成本逐年上升,兩者之間的差額逐步增大。為此,在2010年8月,常州市財政局和交通運輸局聯合印發了《常州市公交客運服務成本規制方案(試行)》,于2011年正式實施,并在2015年進行了修訂。十余年來,經過五個階段的不斷探索發展,我市初步建成了與經濟發展水平、群眾公交出行需求相適應的公交財政補貼機制。

(一)第一階段(2011—2014年)

成本規制。根據成本規制方案實施政策性虧損補貼,根據實際購車實施購車補貼,財政補貼后基本保持收支平衡。

(二)第二階段(2015—2017年)

政府購買服務。不再區分政策性虧損和購車補貼,在2014年公交財政補貼的基礎上,2015—2017年公交財政補貼逐年降低5%。

(三)第三階段(2018—2019年)

定額運營補貼。每年定額補貼公交政策性虧損6.3億元,購車補貼另行結算。

(四)第四階段(2020—2021年6月)

成本規制。公交政策性虧損按成本規制補貼,購車按實際采購金額補貼,同時明確了重大事項的管理權限和流程。

(五)第五階段(2021年7月至今)

成本規制。相較于第四階段的成本規制,公交財政保障機制取得重大突破,除補貼方式維持不變外,還解決了相關歷史遺留問題,如明確了常州公交2021年以前年度虧損的彌補方案;2021年7月起,公交財政補貼由一市三區調整為一市五區分擔;2022年起,各級財政補貼資金不再滯后一年撥付;2021年7月起,各區財政補貼資金撥付不到位,由市級財政統籌各區相關收入來源扣款。

三、成本規制方案概況

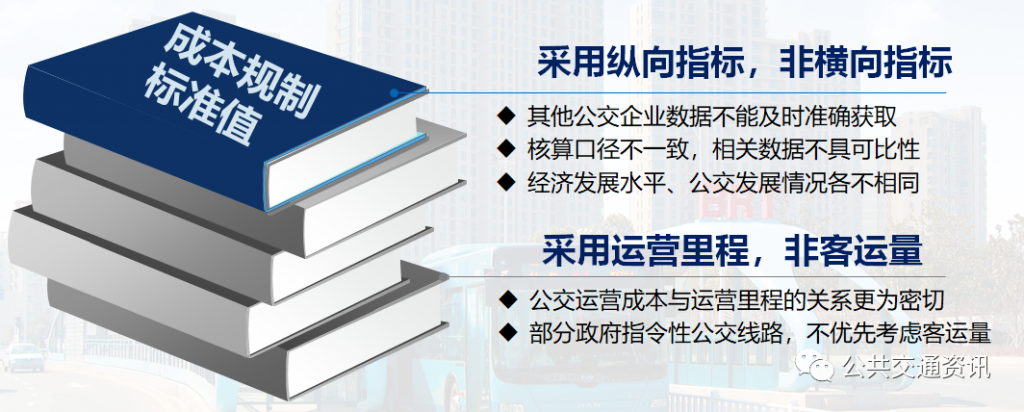

(一)成本規制標準值的設定

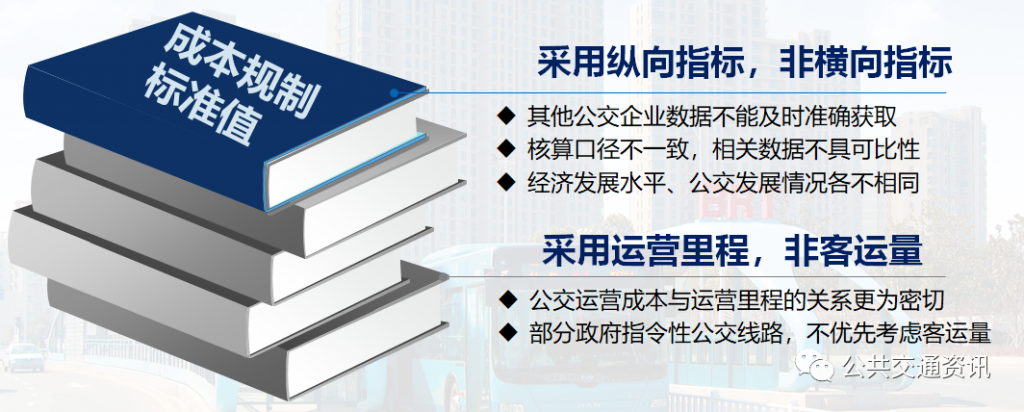

常州公交采用本企業前三年各項成本的平均數作為規制當年的標準數,而不是采用其他城市的相關數據,主要考慮三方面的因素:一是其他城市的相關數據不能及時準確獲取;二是不同企業核算口徑不一致,導致相關數據不具可比性;三是不同城市的經濟發展水平、公交發展情況各不相同。

主要考慮兩方面的因素:一方面,公交企業變動成本與運營里程的關系更為密切,若采用客運量作為計算標準,易引發減少發車班次、降低服務水平等經營行為;另一方面,部分政府指令性公交線路,比如“村村通”等偏遠公交線路,客運量明顯不足,若按客運量給予補貼,則不能有效滿足群眾公交出行需求,同時也會導致公交服務覆蓋不足和服務品質下降。

(二)成本規制的具體內容

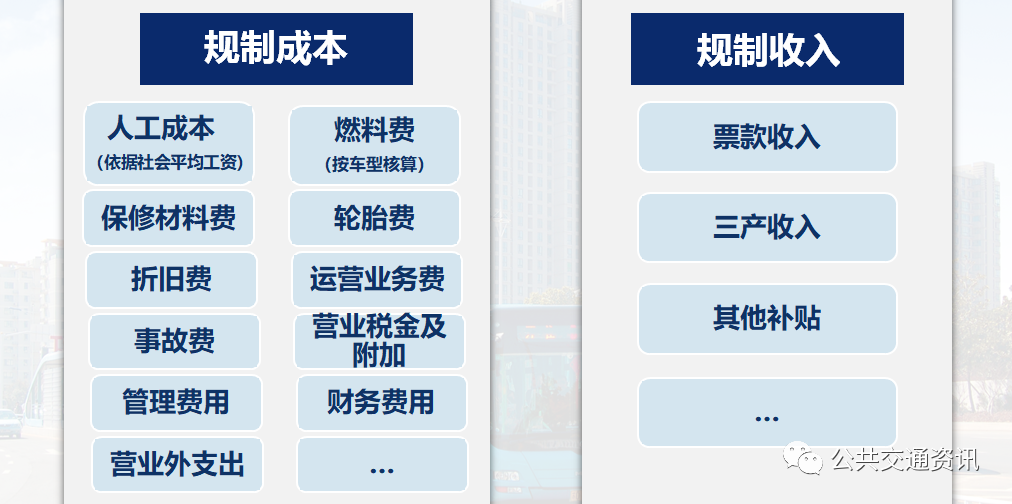

常州公交成本規制方案包括規制成本和規制收入兩大類。規制成本分為十一個大項,分別是人工成本、燃料費、保修材料費、輪胎費、折舊費、運營業務費、事故費、營業稅金及附加、管理費用、財務費用、營業外支出等。其中人工成本采用社會平均工資作為標準,燃料費按照各車型消耗的燃料進行細分,分別核算消耗量。規制收入包括票款收入、三產收入、其他補貼等,按照當年度實際發生值確定。

(三)成本規制的實施程序

政府財政部門對常州公交采用差額補貼的方式,即補貼數為規制成本扣除規制收入后的差額部分,同時將政策性虧損補貼資金納入當年度預算,按季預撥,并根據第三方機構關于常州公交的專項成本規制審計報告,進行年度清算。

四、成本規制的實施意義

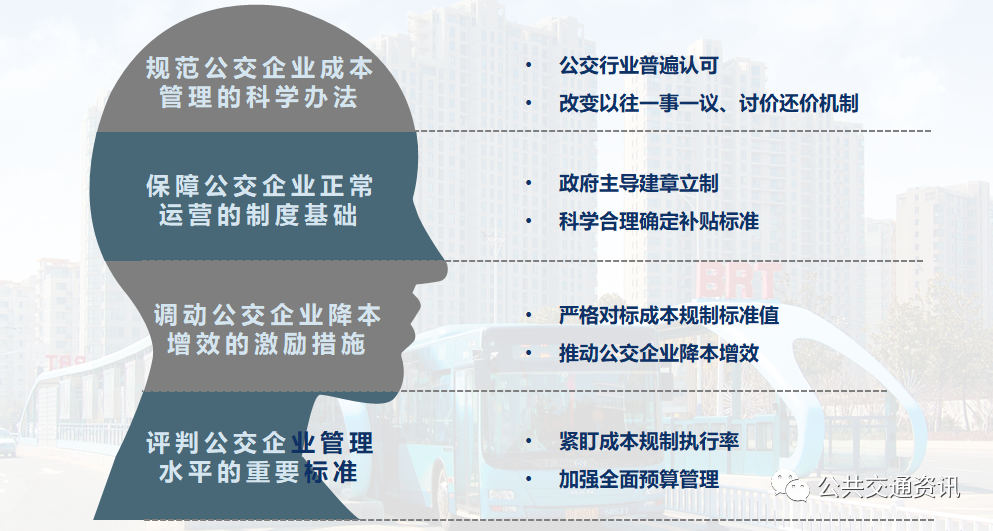

(一)成本規制是規范公交企業成本管理的科學辦法

成本規制作為科學的管理工具,得到公交行業的普遍認可,是有事實依據和實踐經驗的,該制度的出臺徹底解決了以往一事一議、討價還價的落后機制,形成了一套規范、合理、高效的科學管理辦法。

(二)成本規制是保障公交企業正常運營的制度基礎。

公交企業的正常運營離不開政府財政的補貼資金,補貼資金的合理確定離不開科學的制度基礎,成本規制方案作為政府部門文件,是補貼標準的“一把尺”,能夠有效保障公交企業的正常運營。

(三)成本規制是調動公交企業降本增效的激勵手段

成本規制的各項指標采用前三年滾動平均值作為規制當年的標準值,在標準值范圍內的予以認可,超出標準值的由企業自行承擔,這種機制本身就是“擠海綿”的過程,需要企業充分調動自身積極性,不斷尋求降本增效的有效途徑,確保各項成本控制在標準值范圍之內。

(四)成本規制是評價公交企業管理水平的重要標準

成本控制是衡量企業管理水平的一項重要指標,該項指標的高低,不能由企業自我評判,也不應由相關部門自由裁量,需要一個科學評價標準,而成本規制執行率能全面反映出企業成本的控制水平,要求企業加強全面預算管理,結合績效考核管理辦法,不斷提升企業經營管理水平。

五、控成本、增效益的舉措和成效

(一)采取的舉措

1.精簡人員規模。通過內部調崗和外部分流、實施BRT站臺無人化值守、經濟性裁員等措施精簡冗余崗位職工,近三年,精簡職工500余人。圍繞國資委相關文件要求控制工資總額,將人車比控制在合理范圍內。

2.優化能源結構。推廣使用新能源公交車,近三年更新1018輛純電動公交車。針對不同車型、不同線路、不同季節,動態制定車輛燃料消耗定額標準,加大節油降耗獎懲考核力度,降低燃料成本。

3.提升運營效率。加強大數據分析應用,有機整合人員、車輛、場站等資源,優化公交線網和運能投放,減少無效、低效運營里程,提升運營組織模式和駕駛員工作效能。結合當前客流需求,推進公交車輛小型化,進一步降低運營成本。

4.推進節能降耗。深化車輛維修、輪胎管理改革,著力實施修舊利廢再制造、技改創新,開展“五小”創客活動,推廣使用自主翻新輪胎,降低物資消耗。構建以實時監測、能效分析、智能報表等功能為主體的水電能效管理平臺,制定月度能源定額指標,強化考核機制,提高能源使用效率,降低能源消耗總量。

5.開展多元化經營。規范開展公交資產租賃業務,加強公交場站綜合利用開發,深挖公交廣告市場潛力,不斷提高公交資產經濟效益。深化“互聯網+”應用,構建“公交i巴士”“公交i生活”“公交i養車”網絡平臺,開展定制公交、商貿銷售、汽車維修保養等業務。深入推進“交郵融合”發展,加強與郵政、順豐等快遞物流企業深度合作,開展同城T網,高峰期、禁區線路等快遞運輸業務。積極協調各方,大力推動公交加油站面向社會商業化經營。

(二)取得的成效

近三年,除人工成本外的其他運營成本連續下降,年均降幅3.8%;多元化經營收入1.3億元,年均增幅12.4%,創歷史新高;成本規制執行率超過98%,累計取得公交財政補貼資金25.62億元(運營補貼19.82億元、購車補貼5.8億元),有力推動常州公交高質量發展。