項目管控信息化、隧道防坍塌預報警系統、大體積混凝土智能溫度監測……當前,桐梓至新蒲高速公路著力推進新技術、新科技的應用,按照中鐵開投金仁桐、桐新高速公路工程指揮部要求,項目部在提升生產效率的同時節約施工成本,工程建設得到全面提質增速。據介紹,貴州桐梓至新蒲高速公路是貴州高速公路網加密網絡的重要組成部分,按照規劃,桐新高速總投資達123.90億元,施工圖設計路線全長73.141km,橋隧比為62.97%。全線共設橋梁共42座,長16116.6m,全線隧道折合整幅長度為29937.5m,數量19座,互通立交6處,服務區1處,匝道收費站4處。

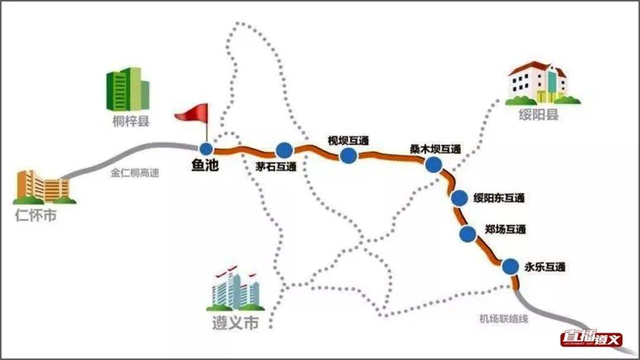

桐新高速線路圖

桐新高速三標段由來自貴州本土的“鐵軍”——中鐵二局一公司承建。該標段副總工程師胡剛說,三標段的建設地點在遵義市綏陽縣境內,項目起訖里程K28+280(陳家溝Ⅰ號大橋)~K49+783.5(七星窩大橋),正線全長約23.9km,公路設計等級為四車道高速公路。項目穿越深溝峽谷,沿線多為高墩大跨橋梁和長隧道,包含橋梁18座,隧道7座,互通立交3處,橋隧占項目總造價的86.17%,施工難度很大。“在建設過程中,我們著力于新技術、新科技的應用,項目部在提升了生產效率的同時節約施工成本。”胡剛說。在標段控制性工程黃魚江大橋的施工現場,已經實現了“管控信息化”。通過將監測數據自動采集上傳系統,利用系統自動分析,管理人員可通過PC端及手機隨時了解監測數據情況,如若出現報警,可第一時間知曉。

工程師正在利用信息技術管理項目

在舒家巖隧道施工過程中,測量人員常常提著一臺“三維激光掃描儀”進行隧道開挖輪廓的掃描測量。據介紹,將儀器架設在掃描位置,將整個隧道的輪廓全部描繪下來,經過與理論數據的比較,就能及時發現隧道是否超欠挖,是否與設計相符。胡剛介紹,傳統的隧道變形監測手段主要是對部分點和斷面的數據進行提取,存在工作量大、效率低、數據少等缺點。而三維激光掃描技術一次掃描即可準確建立隧道三維矢量模型,精確得到隧道的整體變形和輪廓信息,對三超整治提供詳細的基礎數據,便于項目進行超欠挖分析控制。

現場運用三維激光掃描

在整個施工過程中,三標段項目部實現了項目管控信息化,隧道防坍塌預報警系統、大體積混凝土智能溫度監測、隧道防脫空及頂裂系統、塔吊實時監控系統等新技術已經全面推開。此外,項目部積極進行“五小”創新,橋梁墩身鋼筋綁扎操作平臺、高墩混凝土噴淋養護系統、隧道逃生通道管口連接等飽含智慧的“小創新”,給工程帶來了“大效益”。

運用BIM技術生成的黃魚江大橋三維模型

伴隨著BIM+技術應用的深度普及,三標段目前的施工進展順利。截至5月底,項目開累完成產值141023萬元,完成總造價額的47%。其中,路基工程完成設計總量的60%,橋梁工程完成設計總量的42%,隧道工程累計完成設計總量的71%。胡剛表示,作為貴州本土的建設隊伍,將家門口的工程干好是他們義不容辭的責任。下一步,項目部還將毫不放松全力完成任務,為家鄉人民的便捷出行貢獻智慧和力量。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”