據統計,11月,國家層面發布了9項氫能政策,地方發布了35項氫能政策。這些政策從資金扶持、區域布局、技術創新等多方給出了政策引領。

部委:以技術提升來擴張氫能應用范圍

11月,國家發改委、科技部、教育部、國家市場監管總局等從氫能標準體系建設、科研水平提升等角度為氫能技術水平的提升鋪設路徑。一共有9條新政出臺。

其中國家發改委和國家統計局針對能源消費的新政將從“減負”角度對氫能發展起到推動作用。在《關于進一步做好原料用能不納入能源消費總量控制有關工作的通知》中提出,用于生產非能源用途的烯烴、芳烴、炔烴、醇類、合成氨等產品的煤炭、石油、天然氣及其制品等,屬于原料用能范疇;不過文件也提出,若用作燃料、動力使用,不屬于原料用能范疇。

而在工信部等五部門發布的《關于開展第三批智能光伏試點示范活動的通知》中提出,其中試點示范優先考慮方向含光儲融合。應用新型儲能技術及產品提升光伏發電穩定性、電網友好性和消納能力,包括多能互補、光伏制氫、光伏直流系統、自發自儲自用等方向。

從政策取向可以看出,風光氫(氨)儲一體化項目將受到越來越多的政策傾斜。

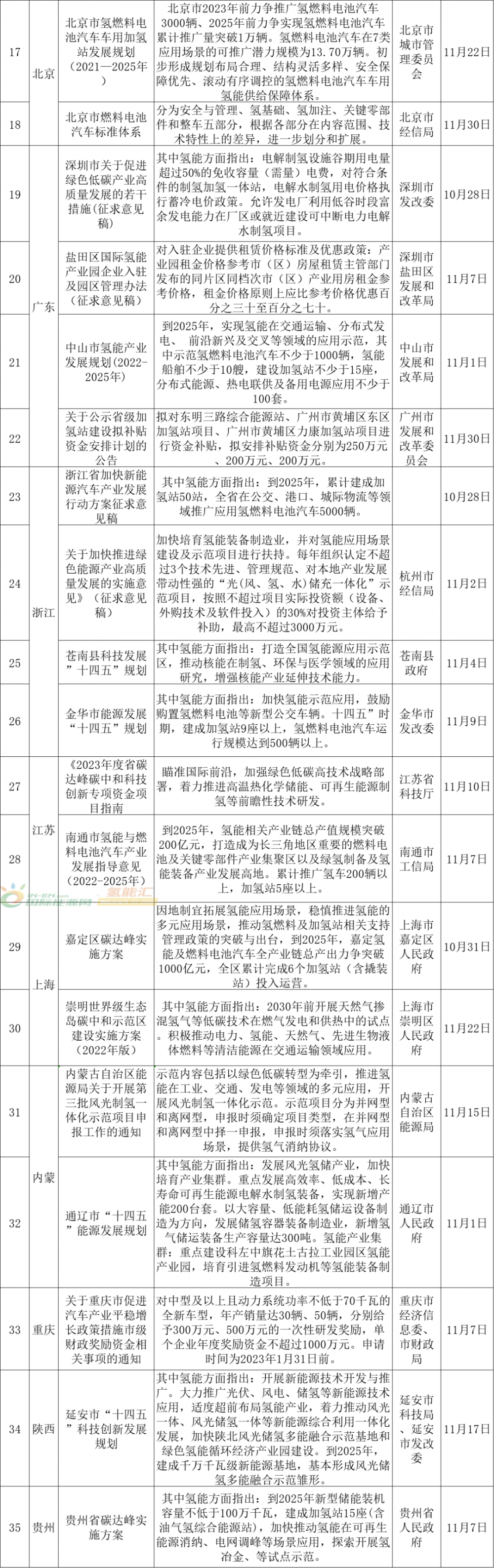

地方:氫能專項規劃大爆發

在地方政策中,從2020年以來,針對氫能的專項規劃并不是很多,發布時間也錯落有致,多數省級規劃是在雙碳目標以及能源規劃中有氫能的一席之地。不過從今年開始,各省的氫能專項規劃逐漸增多,11月,可以看到地方的氫能專項規劃可以說是大爆發。安徽、寧夏、湖南、湖北4個省份不約而同發布了氫能重磅政策。四川則發布了《關于推進四川省氫能及燃料電池汽車產業高質量發展的指導意見(征求意見稿)》。

從幾個省份的目標看,《安徽省氫能產業發展中長期規劃》中提出,到2025年,力爭燃料電池系統產能達到10000臺/年,燃料電池整車產能達到5000輛/年,加氫站(包括合建站)數量達到30座,氫能產業總產值達到500億元。《寧夏回族自治區氫能產業發展規劃》則以化工優勢對制氫提出更高要求,到2025年,可再生能源制氫能力達到8萬噸以上,力爭實現二氧化碳減排達到100-200萬噸。可再生氫替代煤制氫比例顯著提升,天然氣摻氫推廣應用成效明顯,氫燃料電池重卡保有量500輛以上。

湖北省的氫能規劃是在2020年發布的,此次發布《支持氫能產業發展的若干措施》12條,對氫能產業鏈條都給出了明確的補助金額,最高1000萬元,其中對總長度不少于5公里的純氫管道項目,提出最高500萬元補貼。有了具體補貼數字,將對已經建立了基礎的湖北氫能起到強烈刺激作用。

相對來說,湖南氫能規劃則相對保守,從規劃的數字來看,以氫能源車輛為例,在其他省份以千計氫燃料汽車推廣目標時,湖南省提出了500輛的目標。針對氫能企業,僅僅提到了2026-2030年期間培育5-10家具備核心競爭力的氫能企業。

城市公交的承載能力和管理水平是一座城市運行韌性的直接體現。中國交通報4月17日報道,今年1至3月,重慶交通開投集團服務乘客公共交通出行超7億人次,同比增加2.3%,日均客運量781.3萬人次。 在如此高強度運營壓力下,像大廟站這樣的大型換乘公交站點無疑發揮著城市“毛細血管交匯處”的重要作用。市民對于公交車出行的訴求不僅是“時間準”,更希望“站點清楚”“出行方便”。為此,站臺公司在設計與規劃公交站時也在不斷改進。 站臺公司工作人員告訴記者:“根據我市路網的建設和變化,乘客人數的不斷調整,我們會常態化地進行客流分析,再結合公交候車、停車的難易程度,市民熱線及多渠道反映的出行需求,實時融入公交線路規劃需求。”